Тепловая сеть – это сложное инженерно-строительное сооружение, служащее для транспорта тепла с помощью теплоносителя (воды или пара) от источника (ТЭЦ или котельной) к тепловым потребителям.

От коллекторов прямой сетевой воды ТЭЦ или от районных котельных с помощью магистральных теплопроводов горячая вода подается в городской массив. Магистральные теплопроводы имеют ответвления, к которым присоединяется внутриквартальная разводка к центральным тепловым пунктам (ЦТП). В ЦТП находится теплообменное оборудование с регуляторами, обеспечивающее снабжение квартир и помещений горячей водой.

Теплопроводы могут быть подземными и надземными.

Надземные теплопроводы обычно прокладывают по территориям промышленных предприятий и промышленных зон, не подлежащих застройке, при пересечении большого числа железнодорожных путей, т.е. везде, где либо не вполне эстетический вид теплопроводов не играет большой роли, либо затрудняется доступ к ревизии и ремонту теплопроводов. На дземные теплопроводы долговечнее и лучше приспособлены к ремонтам.

Рис. Основные виды надземной прокладки теплопроводов а-на отдельно стоящих опорах (мачтах), б-на эстакадах, в - на подвесных (ва - Д) нтовых) конструкциях, 1 - металлическая "/ вершина, 2 - подвесные опоры, 3 - тяги

В жилых районах из эстетических соображений используется подземная прокладка теплопроводов, которая бывает бесканальной и канальной.

При бесканальной прокладке участки теплопровода укладывают на специальные опоры непосредственно на дне вырытых грунтовых каналов, сваривают между собой стыки, защищают их от воздействия агрессивной среды и засыпают грунтом. Бесканальная прокладка – самая дешевая, однако теплопроводы испытывают внешнюю нагрузку от давления грунта (заглубление теплопровода должно быть 0,7 м), более подвержены воздействию агрессивной среды (грунта) и менее ремонтопригодны.

Рис. Типы бесканальных теплопроводов "А - в сборной и монолитной оболочке; б - литые и сборно-литые; в - засыпные

При канальной прокладке теплопроводы помещаются в каналы из сборных железобетонных элементов, изготовленных на заводе. При такой прокладке теплопровод разгружается от гидростатического действия грунта, находится в более комфортных условиях, более доступен для ремонта.

По возможности доступа к теплопроводам каналы делятся на

проходные, полупроходные и непроходные.

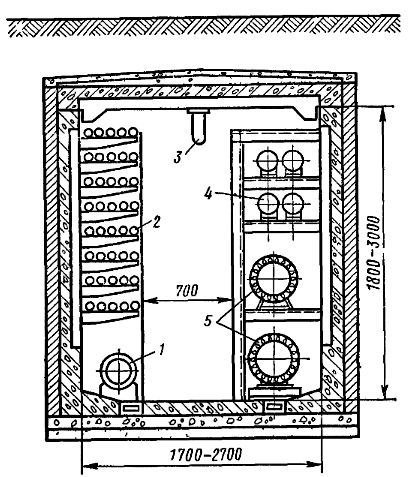

Рис. Размещение трубопроводов и кабелей в коммуникационном коллекторе: 1- водопровод; 2- электрические кабели; 3- светильник; 4- технологические трубопроводы; 5- теплопроводы

В проходных каналах кроме трубопроводов подающей и обратной сетевой воды, размещают водопроводные трубы питьевой воды, силовые кабели и т.д. Это наиболее дорогие каналы, но и наиболее надежные, так как позволяют организовать постоянный легкий доступ для ревизий и ремонта, без нарушения дорожных покрытий и мостовых. Такие каналы оборудуются освещением и естественной вентиляцией.

Внутренние габариты коллекторов определяются следующими требованиями:

A) ширина прохода должна быть не менее 800 мм, высота 1800 мм;

Б) расстояние в свету от поверхности изоляции теплопроводов до стенки и пола коллектора - 200 мм при диаметре трубопровода 500.. .700 мм и 220 мм при диаметре трубопровода 800...900 мм и до перекрытия коллектора соответственно - 120 и 150 мм;

B) расстояния между поверхностями изоляции теплопроводов - 200 мм (при диаметре трубопроводов 500.. .900 мм);

Г) расстояние от поверхности труб водопровода, напорной канализации и воздуховодов до строительных конструкций коллектора и до кабелей не менее 200 мм;

Д) расстояние по вертикали между консолями для укладки силовых кабелей - 200 мм, для контрольных кабелей и кабелей связи - 150 мм;

Е) горизонтальное расстояние в свету между силовыми кабелями должно быть равно диаметру кабеля, но не менее 35 мм.

Рис. 3.2. Прокладка сети теплоснабжения в непроходном канале: а - сборный из железобетонных плит; б - сводчатый с опорной рамой;

1- железобетонное основание: 2- стеновой блок; 3- навесная теплоизоляция; 4- блок перекрытия; 5- подушка; 6- железобетонный свод

Непроходные каналы позволяют разместить в себе только подающий и обратный теплопроводы, для доступа к которым необходимо срывать слой грунта и снимать верхнюю часть канала. В непроходных каналах и бесканально прокладывается большая часть теплопроводов, Непроходные каналы применяют для труб диаметром 500-700 мм. Каналы могут быть железобетонными, асбестоцементными и металлическими. Снаружи каналы изолируют от влаги битумом и оклеивают гидрозащитным материалом.

Полупроходные каналы сооружают в тех случаях, когда к теплопроводам необходим постоянный, но редкий доступ. Полупроходные каналы имеют высоту не менее 1400 мм, что позволяет человеку передвигаться в нем в полусогнутом состоянии, выполняя осмотр и мелкий ремонт тепловой изоляции.

Содержание раздела

Тепловые сети по способу прокладки делятся на подземные и надземные (воздушные). Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей выполняется: в каналах непроходного и полупроходного поперечного сечения, в туннелях (проходных каналах) высотой 2 м и более, в общих коллекторах для совместной прокладки трубопроводов и кабелей различного назначения, во внутриквартальных коллекторах и технических подпольях и коридорах, бесканально.

Надземная прокладка трубопроводов выполняется на отдельно стоящих мачтах или низких опорах, на эстакадах со сплошным пролетным строением, на мачтах с подвеской труб на тягах (вантовая конструкция) и на кронштейнах.

К особой группе конструкций относятся специальные сооружения: мостовые переходы, подводные переходы, тоннельные переходы и переходы в футлярах. Эти сооружения, как правило, проектируются и строятся по отдельным проектам с привлечением специализированных организаций.

Выбор способа и конструкций прокладки трубопроводов обуславливается многими факторами, основными из которых являются: диаметр трубопроводов, требования эксплуатационной надежности теплопроводов, экономичность конструкций и способ выполнения строительства.

При размещении трассы тепловых сетей в районах существующей или перспективной городской застройки по архитектурным соображениям обычно принимается подземная прокладка трубопроводов. В строительстве подземных тепловых сетей наибольшее применение получила прокладка трубопроводов в непроходных и полупроходных каналах.

Канальная конструкция имеет ряд положительных свойств, отвечающих специфическим условиям работы горячих трубопроводов. Каналы являются строительной конструкцией, ограждающей трубопроводы и тепловую изоляцию от непосредственного контакта, с грунтом, оказывающим на них как механические, так и электрохимические воздействия. Конструкция канала полностью разгружает трубопроводы от действия массы грунта и временных транспортных нагрузок, поэтому при их расчете на прочность учитываются только напряжения, возникающие от внутреннего давления теплоносителя, собственного веса и температурных удлинений трубопровода, которые можно определить с достаточной степенью точности.

Прокладка в каналах обеспечивает свободное температурное перемещение трубопроводов как в продольном (осевом), так и в поперечном направлении, что позволяет использовать их самокомпенсирующую способность на угловых участках трассы тепловой сети.

Использование при канальной прокладке естественной гибкости трубопроводов для самокомпенсации дает возможность сократить количество или полностью отказаться от установки осевых (сальниковых) компенсаторов, требующих сооружения и обслуживания камер, а также гнутых компенсаторов, применение которых нежелательно в городских условиях и приводит к увеличению затрат труб на 8-15%.

Конструкция канальной прокладки является универсальной, так как может быть применена при различных гидрогеологических грунтовых условиях.

При достаточной герметичности строительной конструкции канала и исправно работающих дренажных устройствах создаются условия, препятствующие проникновению в канал поверхностных и грунтовых вод, что обеспечивает неувлажняемость тепловой изоляции и предохраняет от коррозии наружную поверхность стальных труб. Трасса тепловых сетей, прокладываемых в каналах (в отличие от бесканальной), может быть выбрана без значительных трудностей по проезжей и непроезжей территории города совместно с другими коммуникациями, в обход или с небольшим приближением к существующим сооружениям, а также с учетом различных планировочных требований (перспективные изменения рельефа местности, назначения территории и пр.).

Одним из положительных свойств канальной прокладки является возможность применения в качестве подвесной теплоизоляции трубопроводов легких материалов (изделия из минеральной ваты, стекловолокна и др.) с малым коэффициентом теплопроводности, что позволяет снизить тепловые потери в сетях.

По эксплуатационным качествам прокладка тепловых сетей в непроходных и полупроходных каналах имеет существенные различия. Непроходные каналы, недоступные для осмотра без вскрытия дорожной одежды, разработки грунта и разборки строительной конструкции, не позволяют обнаружить возникшие повреждения теплоизоляции и трубопроводов, а также профилактически их устранить, что приводит к необходимости производства ремонтных работ в момент аварийных повреждений.

Несмотря на недостатки, прокладка в непроходных каналах является распространенным типом подземной прокладки тепловых сетей.

В полупроходных каналах, доступных для прохода эксплуатационного персонала (при отключенных теплопроводах), осмотр и обнаружение повреждений теплоизоляции, труб и строительных конструкций, а также их текущий ремонт могут быть в большинстве случаев выполнены без разрытия и разборки канала, что значительно увеличивает надежность и срок службы тепловых сетей. Однако внутренние габариты полупроходных каналов превышают габариты непроходных каналов, что, естественно, увеличивает их строительную стоимость и расход материалов. Поэтому полупроходные каналы применяются главным образом при прокладке трубопроводов больших диаметров или на отдельных участках тепловых сетей при прохождении трассы по территории, не допускающей производства разрытий, а также при большой глубине заложения каналов, когда засыпка над перекрытием превышает 2,5 м.

Как показывает опыт эксплуатации, трубопроводы больших диаметров, проложенные в непроходных каналах, недоступных для осмотра и текущего ремонта, наиболее подвержены аварийным повреждениям по причине наружной коррозии. Эти повреждения приводят к длительному прекращению теплоснабжения целых жилых районов и промышленных предприятий, производству аварийно-восстановительных работ, дезорганизации движения транспорта, нарушению благоустройства, что связано с большими материальными затратами и опасностью для эксплуатационного персонала и населения. Ущерб, наносимый в результате повреждений трубопроводов больших диаметров, не идет ни в какое сравнение с повреждениями трубопроводов средних и малых диаметров.

Учитывая, что удорожание строительства одноячейковых полупроходных каналов по сравнению с каналами непроходными при диаметре тепловых сетей 800 - 1200 мм незначительно, следует рекомендовать их применение во всех случаях и на всем протяжении тепломагистралей указанных диаметров. Рекомендуя прокладку трубопроводов больших диаметров в полупроходных каналах, нельзя не отметить их преимущества перед непроходными каналами по степени ремонтопригодности, а именно возможности заменять в них изношенные трубопроводы на значительном протяжении без разрытия и разборки строительной конструкции с применением закрытого способа производства монтажных работ.

Сущность закрытого способа замены изношенных трубопроводов состоит в извлечении их из канала путем горизонтального перемещения одновременно с монтажом новых изолированных трубопроводов с помощью домкратной установки.

Необходимость в сооружении туннелей (проходных каналов) возникает, как правило, на головных участках магистральных тепловых сетей, отходящих от крупных ТЭЦ, когда приходится прокладывать большое количество трубопроводов горячей воды и пара. В таких теплофикационных туннелях прокладка кабелей сильных и слабых токов не рекомендуется из-за практической невозможности создания в нем требуемого постоянного температурного режима.

Теплофикационные туннели сооружаются главным образом на транзитных участках трубопроводов большого диаметра, прокладываемых от ТЭЦ, размещенных на периферии города, когда надземная прокладка трубопроводов не может быть допущена по архитектурно-планировочным соображениям.

Туннели должны размещаться в наиболее благоприятных гидрогеологических условиях, чтобы избежать устройства глубоко расположенного попутного дренажа и дренажных насосных станций.

Общие коллекторы, как правило, следует предусматривать в следующих случаях: при необходимости одновременного размещения двухтрубных тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода диаметром до 500 мм, кабелей связи 10 шт. и более, электрических кабелей напряжением до 10 кВ в количестве 10 шт. и более; при реконструкции городских магистралей с развитым подземным хозяйством; при недостатке свободных мест в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях; на пересечениях с магистральными улицами.

В исключительных случаях по согласованию с заказчиком и эксплуатационными организациями допускается прокладка в коллекторе трубопроводов диаметром 1000 мм и водоводов до 900 мм, воздуховодов, холодопроводов, трубопроводов оборотного водоснабжения и других инженерных сетей. Прокладка газопроводов всех видов в общих городских коллекторах запрещается [ 1 ].

Общие коллекторы следует прокладывать вдоль городских улиц и дорог прямолинейно, параллельно оси проезжей части или красной линии. Целесообразно размещать коллекторы на технических полосах и под полосами зеленых насаждений. Продольный профиль коллектора должен обеспечивать самотечный отвод аварийных и грунтовых вод. Уклон лотка коллектора следует принимать не менее 0,005. Глубину коллектора необходимо назначать с учетом глубины заложения пересекаемых коммуникаций и других сооружений, несущей способности конструкций и температурного режима внутри коллектора.

Принимая решение о прокладке трубопроводов в туннеле или коллекторе, следует учитывать возможность обеспечения отвода дренажных и аварийных вод из коллектора в существующие ливневые стоки и естественные водоемы. Размещение коллектора в плане и профиле по отношению к зданиям, сооружениям и параллельно прокладываемым коммуникациям должно обеспечивать возможность производства строительных работ без нарушения прочности, устойчивости и рабочего состояния этих сооружений и коммуникаций.

Туннели и коллекторы, размещаемые вдоль городских улиц и дорог, как правило, сооружаются открытым способом с применением типовых сборных железобетонных конструкций, надежность которых должна быть проверена с учетом конкретных местных условий трассы (характеристики гидрогеологических условий, транспортных нагрузок и пр.).

В зависимости от количества и вида инженерных сетей, прокладываемых совместно с трубопроводами, общий коллектор может быть одно- и двухсекционным. Выбор конструкции и внутренних габаритов коллектора должен производиться также в зависимости от наличия прокладываемых коммуникаций.

Проектирование общих коллекторов должно проводиться в соответствии со схемой их сооружения на перспективу, составленной с учетом основных положений генерального плана развития города на расчетный срок. При строительстве новых районов с озелененными улицами и свободной планировкой жилой застройки тепловые сети вместе с другими подземными сетями размещают вне проезжей части - под техническими полосами, полосами зеленых насаждений, а в исключительных случаях - под тротуарами. Рекомендуется размещать инженерные подземные сети на незастроенных территориях вблизи полосы отвода улиц и дорог.

Прокладка тепловых сетей на территории вновь строящихся районов может быть выполнена в коллекторах, сооружаемых в жилых кварталах и микрорайонах для размещения инженерных коммуникаций, обслуживающих данную застройку [ 2 ], а также в технических подпольях и технических коридорах зданий.

Прокладка распределительных тепловых сетей диаметром до D у 300 мм в технических коридорах или подвалах зданий высотой в свету не менее 2 м допускается при условии создания возможности их нормальной эксплуатации (удобство обслуживания и ремонта оборудования). Трубопроводы должны укладываться на бетонные опоры или кронштейны, а компенсация температурных удлинений осуществляться за счет П-образных гнутых компенсаторов и угловых участков труб. Технические подполья должны иметь два входа, не сообщающиеся с входами в жилые помещения. Электропроводка должна выполняться в стальных трубах, а конструкция светильников - исключать доступ к лампам без специальных приспособлений. Запрещается в местах прохождения трубопровода устраивать складские или другие помещения. Прокладку тепловых сетей в микрорайонах по трассам, совпадающим с другими инженерными коммуникациями, следует предусматривать совмещенную в общих траншеях с размещением трубопроводов в каналах или бесканально.

Способ надземной (воздушной) прокладки тепловых сетей имеет ограниченное применение в условиях сложившейся и перспективной застройки города из-за архитектурно-планировочных требований, предъявляемых к сооружениям такого вида.

Надземная прокладка трубопроводов широко применяется на территории промышленных зон и отдельных предприятий, где они размещаются на эстакадах и мачтах совместно с производственными паропроводами и технологическими трубопроводами, а также на кронштейнах, укрепляемых на стенах зданий.

Значительное преимущество имеет надземный способ прокладки по сравнению с подземным при строительстве тепловых сетей на территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод, а также при просадочных грунтах и в районах вечной мерзлоты.

Следует принимать во внимание, что конструкция тепловой изоляции и собственно трубопроводы при воздушной прокладке не подвергаются разрушающему действию грунтовой влаги, а поэтому существенно повышается их долговечность и снижаются тепловые потери. Существенным является также экономичность надземной прокладки тепловых сетей. Даже при благоприятных грунтовых условиях по стоимости капитальных затрат и расходу строительных материалов воздушная прокладка трубопроводов средних диаметров экономичнее подземной прокладки в каналах на 20 - 30%, а при больших диаметрах - на 30 - 40%.

В связи с возросшим проектированием и строительством загородных ТЭЦ и атомных станций теплоснабжения (АСТ) для централизованного теплоснабжения крупных городов большое значение приобретают вопросы повышения эксплуатационной надежности и долговечности транзитных тепломагистралей большого диаметра (1000 - 1400 мм) и протяженности при одновременном снижении их металлоемкости и расходовании материальных ресурсов. Имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации надземных тепломагистралей большого диаметра (1200-1400 мм) протяженностью 5-10 км дал положительные результаты, что указывает на необходимость их дальнейшего сооружения. Особенно целесообразна надземная прокладка тепломагистралей при неблагоприятных гидрогеологических условиях, а также на участках трассы, расположенных на незастраиваемой территории, вдоль автомобильных дорог и на пересечении небольших водных преград и оврагов.

При выборе способов и конструкций прокладки тепловых сетей должны учитываться особые условия строительства в районах: с сейсмичностью 8 баллов и более, распространения вечномерзлых и просадочных от замачивания грунтов, а также при наличии торфяных и илистых грунтов. Дополнительные требования к тепловым сетям в особых условиях строительства изложены в СНиП 2.04.07-86*.

Трассы тепловых сетей не могут быть сделаны произвольно, по субъективному желанию, они выполняются в соответствии с указаниями СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85 и строго регламентированы

Современные способы прокладки и возведения тепловых сетей (рис. 1) классифицируют следующим образом:

1. Бесканальная прокладка тепловых сетей в грунте. Для тепловых сетей условным диаметром D y ≤ 400 мм следует предусматривать преимущественно бесканальную прокладку.

2. Совмещенная многотрубная прокладка теплопроводов в общей траншее совместно с другими коммуникациями.

3. Прокладка тепловых сетей в подземных непроходных каналах - раздельно или совмещено с другими коммуникациями.

4. Совмещенная прокладка теплопроводов в подземных проходных коллекторах и технических подпольях зданий.

5. Надземная - воздушная прокладка теплопроводов.

Рисунок 1.

Бесканальная прокладка 1 является наиболее экономичным способом сооружения теплосетей, обеспечивающая меньшие объемы земляных и строительно-монтажных работ, экономию сборного железобетона, снижение трудоемкости строительства и повышение производительности труда.

При качественных и долговечных индустриальных конструкциях теплопроводов и материалах и надлежащем выполнении монтажных и изоляционно-сварочных работ способ обеспечивает расчетную долговечность подземных коммуникаций (более 30 лет) и необходимую защиту от коррозии.

При сооружении внутри квартальных подземных коммуникаций от котельных, ЦТП в районах нового жилищного строительства городов наиболее эффективно применяется совмещенная бесканальная прокладка нескольких сетей 2 - горячего и холодного водоснабжения и других в общей траншее. Число труб при этом может достигать до 10-12 шт. Она более экономична, чем раздельная прокладка (на 15 % по стоимости, на 25-30 % по объему земляных работ), сокращаются сроки строительства.

Преимущественное распространение в городах получил способ строительства тепловых сетей в непроходных подземных каналах 3. Канал защищает теплопровод от механических нагрузок, обеспечивает температурные деформации его, защищает от воздействия грунтовой среды и поверхностных вод. Но такой тип прокладки весьма дорог, требует значительного расхода железобетонных конструкций (от 500 до 2000 м 3 на 1 км трассы), больших объемов земляных работ и трудовых затрат.

Ограниченное применение получил способ совмещенной прокладки теплопроводов в тоннелях, проходных коллекторах и технических подпольях зданий 4.

Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно с другими инженерными сетями: в каналах - только с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, с контрольными кабелями связи теплосетей, а в тоннелях - только с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа и напорной канализации. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями кроме указанных не допускается.

Таким образом, в населенных пунктах для тепловых сетей предусматривается, как правило, подземная прокладка (бесканальная, в каналах или в городских и внутриквартальных тоннелях совместно с другими инженерными сетями), прокладка тепловых сетей по насыпям автомобильных дорог не допускается. Под городскими проездами и площадями с усовершенствованным покрытием, а также при пересечении крупных автомагистралей их следует прокладывать в тоннелях или футлярах.

При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей 5 на низких или высоких железобетонных опорах, в отдельных случаях - на кронштейнах вдоль стен зданий.

При выборе трассы теплосетей разрешается пересечение водяными сетями диаметром 300 мм и менее жилых и общественных зданий при условии прокладки сетей в технических подпольях, технических коридорах и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания. Пересечение тепловыми сетями детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.

В последние годы надземная прокладка тепловых сетей получает все большее распространение, особенно при реконструкции и капитальных ремонтах существующих подземных сооружений. Их часто выносят на поверхность земли в совершенно неожиданных местах - во дворах жилых микрорайонов, на спортивных площадках, в парковых зонах, на внутриквартальных проездах и т.д., нисколько не считаясь с интересами жителей, учреждений и организаций. При попустительстве архитектурных и административных инспекций «украшают» теплопроводами окружающие пространства. Организации - владельцы теплосетей часто мотивируют такие решения как временный выход из положения.

Выбор способа прокладки тепловых сетей

Устройство систем теплоснабжения

Тепловые сети по способу прокладки подразделяются на подземные и надземные (воздушные) системы трубопроводов.

Подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей выполняется:

1. В каналах непроходного и полупроходного поперечного сечения;

Наиболее простой и легко выполнимой конструкцией непроходных каналов являются каналы прямоугольного сечения из сборных бетонных стеновых блоков и железобетонных плит перекрытия (рис. 1).

Рис. 1. Канал из сборных железобетонных плит и бетонных стеновых блоков:

1 - плита перекрытия; 2 - стеновой блок; 3 - гидроизоляция; 4 - цементный раствор; 5 - плита днища

Работы по сборке канала ведутся одновременно с монтажом трубопроводов. Прежде всего, в открытой траншее выполняется дно канала из бетона. После монтажа и изоляции трубопроводов устанавливают стеновые блоки, а затем укладывают плиты перекрытия. Данная конструкция каналов является шарнирной, устойчивость ее обеспечивается хорошим качеством засыпки и утрамбовки пазух за стенками (одновременно с двух сторон). Скользящие опоры трубопроводов, прокладываемых в каналах, устанавливаются на железобетонных подушках, укладываемых на дно по слою цементного раствора. Конструкция сборных каналов приведена в типовой серии ТС-01-01, а также в альбоме Мосэнергопроекта и может быть применена для прокладки трубопроводов диаметром 50 - 400 мм в непросадочных грунтах.

Институтом «Мосинжпроект» разработана конструкция сводчатых каналов из сборного железобетона для тепловых сетей диаметрами 50 - 500 мм (рис. 2).

Рис. 2 Канал из железобетонных сводов:

1 - железобетонный свод; 2 - гидроизоляция; 3 - железобетонная плита днища

Пролеты сводов составляют 1; 1,42; 1,8 и 2,2 м. Длина элементов сводов 2,95 м. Элементы свода устанавливаются на опорную раму, которая является затяжкой свода. Это позволяет рассчитывать свод как распорную конструкцию. Сводчатые каналы нашли применение в строительстве тепловых сетей многих городов. По расходу материалов сводчатые железобетонные каналы экономичней каналов прямоугольного сечения.

Институтом «Мосэнергопроект» разработана конструкция каналов для прокладки трубопроводов среднего и большого диаметров (400 - 1200 мм), собираемых из железобетонных стеновых блоков тавровой формы, ребристых плит перекрытия и плоских плит днища (рис. 3).

Рис. 3 Канал из железобетонных тавровых стеновых блоков, ребристых плит перекрытия и плит днища с односторонним дренажем из керамзитобетонных трубофильтров:

1 - тавровый стеновой блок; 2 - ребристая плита перекрытия; 3 - плита днища; 4 - трубофильтр; 5 - песок крупнозернистый

Конструкция обладает большей устойчивостью за счет увеличения размеров основания стеновых блоков и устройства зубьев или подрезки на концах плит перекрытия, что обеспечивает передачу горизонтального давления от верха стеновых блоков на плиту перекрытия. Дно каналов выполняется из плоских железобетонных плит, имеющих по концам подрезку для установки основания стеновых блоков, которая устраняет смещение блоков внутрь канала при боковом давлении грунта.

Монтаж трубопроводов и их теплоизоляция выполняются в открытой траншее после укладки плит днища. Стеновые блоки устанавливаются на днище по слою цементного раствора, а поверх стеновых блоков также на цементном растворе укладываются плиты перекрытия. При прокладке каналов в условиях мокрых грунтов устраивается попутный трубчатый дренаж (односторонний или двухсторонний), а в ряде случаев - оклеенная гидроизоляция днища и стенок. Оклеенная гидроизоляция перекрытия выполняется во всех случаях.

Широкое применение в строительстве двухтрубных водяных тепловых сетей нашли сборные каналы серии МКЛ, разработанные институтом «Мосинжпроект» для теплопроводов диаметром от 50 до 1400 мм. Каналы выполняются из двух сборных железобетонных элементов: верхней рамы и плиты днища (рис. 4).

Рис. 4 Канал рамной конструкции (серии МКЛ):

1 - железобетонная рамная секция; 2 - железобетонная плита днища; 3 - опорная подушка скользящей опоры; 4 - песчаная подготовка; 5 - бетонная подготовка; 6- гидроизоляция

Строительство тепловых сетей с применением этой конструкции каналов ведется в обычной последовательности: на песчаную подготовку, выполненную по дну траншеи, укладывают плиты днища с заделкой швов цементным раствором; на дно канала устанавливают на цементном растворе опорные подушки скользящих опор, производят монтаж и изолирование трубопроводов, после чего устанавливают рамные элементы перекрытия канала. Стыковые соединения элементов днища и перекрытия (типа «паз - гребень») заполняют цементным раствором или герметизирующими мастиками и эластичными прокладками. В зависимости от гидрогеологических условий трассы наружные поверхности канала защищают гидроизоляцией. При наличии грунтовых вод или глинистых грунтов устраивают попутные дренажи.

На рис. 5 приведена конструкция полупроходного канала круглого сечения. В таких каналах могут быть проложены теплопроводы диаметром до 600 мм.

Рис.5 Канал круглого сечения из железобетонных труб (полупроходной):

1- трубопроводы; 2 - железобетонная труба; 3 - опорная подушка; 4 - бетонный пол

Серия 3.006-2 «Типовые конструкции и детали зданий и сооружений» содержит рабочие чертежи сборных железобетонных каналов и туннелей из лотковых элементов, разработанных Харьковским институтом «Промстройниипроект». Конструкции предназначены для прокладки трубопроводов различного назначения, электрокабелей и электрошин. К каналам отнесены подземные сооружения при высоте до 1500 мм включительно, а к туннелям - при высоте 1800 мм и более.

Каналы по конструктивному решению различны и запроектированы трех марок: КЛ, КЛп и КЛс (рис. 6).

Рис. 4.12. Каналы лотковые серии 3.006-2 (габаритные схемы):

а - марка КЛ; б - марка КЛп; в - марка КЛс

Каналы марки КЛ собираются из лотковых элементов, перекрываемых плоскими съемными плитами, каналы марки КЛп - из лотковых элементов, опирающихся на плиты, каналы марки КЛс - из нижних и верхних лотковых элементов, соединяемых с помощью коротышей из швеллеров, которые закладываются в продольные швы.

Большие неудобства создаются при выполнении подвесной теплоизоляции на трубопроводах, уложенных в лотковых каналах, когда необходимо наносить основной и покровный слой при наличии стенок. Особенно это относится к выполнению теплоизоляции в нижней части изолируемых труб. Некачественное выполнение теплоизоляции в ее нижней части создает предпосылки для разрушения всей конструкции теплоизоляции и коррозионных повреждений трубопроводов, поскольку эта часть постоянно увлажняется при подтапливании дна канала грунтовыми или случайными водами. Вследствие этого возрастают тепловые потери и возникают местные очаги коррозии стальных труб.

Конструкция каналов и туннелей марки КЛс не только не отвечает требованиям выполнения монтажно-сварочных и теплоизоляционных работ, но и не обеспечивает условий прочности и плотности сооружения в целом. Стендовое испытание этой конструкции выявило повреждаемость шарнирных стыковых соединений при одностороннем действии горизонтальной временной нагрузки. Это указывает на возможность разрушения каналов и туннелей при реальном воздействии на них транспортных нагрузок (в местах пересечения железных и автомобильных дорог). Неприемлемым является соединение верхнего и нижнего лотковых элементов при помощи укладки обрезков швеллеров, защита которых от коррозии практически не может быть выполнена в тяжелых температурно-влажностных условиях среды подземных конструкций тепловых сетей. Установлена нецелесообразность применения металлических закладных и других деталей в строительных конструкциях тепловых сетей, подверженных быстрому коррозионному разрушению.

Рассмотренная выше конструкция рамных каналов (серии МКЛ) охватывает все диаметры тепловых сетей при восьми габаритных схемах, выбранных исходя из диаметра прокладываемых трубопроводов, что обеспечивает их экономичность, облегчает заводское серийное изготовление железобетонных элементов и снижает затрату металла на изготовление форм.

2. В туннелях (проходных каналах) высотой 2 м и более, в общих коллекторах для совместной прокладки трубопроводов и кабелей различного назначения; во внутриквартальных коллекторах, в технических подпольях и коридорах;

Наибольшее применение в строительстве туннелей и коллекторов получили конструкции сборных железобетонных коллекторов, разработанные институтом «Мосинжпроект», рабочие чертежи которых приведены в серии альбомов (РК 1101-70, РК 1102-75). Конструкции вошли в Каталог унифицированных индустриальных изделий и предназначены для сооружения городских и внутриквартальных коллекторов открытым способом.

Рис. 7. Габаритные схемы коллекторов (Мосинжпроект):

а - из объемных секций; б - из отдельных элементов

Строительная конструкция коллектора из объемных секций состоит из рамных цельноформованных элементов, монтируемых на подготовке из монолитного бетона (рис. 8).

Рис. 4.14. Коллектор из объемных секций:

1 - объемная секция; 2 - гидроизоляция оклеечная; 3 - цементный слой; 4 - защитный слой из бетона; 5 - асбоцементная плита; 6 - гидроизоляция оклеечная стен и днища; 7 - бетонная подготовка; 8 - песчаное основание; 9 - асфальт; 10 - цементный раствор

Коллектор из отдельных железобетонных элементов монтируется из стеновых блоков L-образной формы, плит перекрытия и днища (рис. 9).

Рис. 9. Коллектор из отдельных железобетонных элементов:

1 - плита днища; 2 - L-образный стеновой блок; 3 - ребристая плита перекрытия; 4 - гидроизоляция оклеечная; 5 - цементный выравнивающий слой; б - защитный слой из бетона; 7 - асбоцементная плита; 8 - бетонная подготовка; 9 - замоноличивание бетоном В25; 10 - песок; 11 - асфальт

Связь между плитами днища и стеновыми блоками обеспечивается за счет петлевых выпусков, через которые пропускается продольная арматура. Стыки замоноличиваются бетоном. Плиты перекрытия имеют на опорах подсечки и укладываются враспор на цементный раствор по верху стеновых блоков. Монтаж сборных железобетонных элементов осуществляется на бетонной подготовке по слою свежеуложенного раствора. Швы между элементами заполняются цементным раствором. Образующиеся цементные шпонки связывают смежные элементы между собой и обеспечивают заделку швов. Максимальная длина элементов (вдоль коллектора) 2,7 м для стеновых блоков, 3,0 м для плит перекрытия и 2,1 м для плит днища.

Наряду с конструкцией линейной части коллекторов в типовом проекте разработаны конструктивные решения углов поворота коллекторов, камер для обслуживания двухсторонних сальниковых компенсаторов, водопроводных камер, камер для разводки кабелей. Габариты камер определены на основании анализа наиболее часто встречающихся технологических схем и могут корректироваться при конкретном проектировании. Углы поворота коллекторов, камеры и узлы монтируются как из элементов линейной части, так и из угловых блоков, доборных стеновых и доборных плит перекрытия, балок, колонн и фундаментного блока (рис. 10).

Рис10. Камера сборного железобетонного коллектора:

1 - колонна; 2 - угловой блок; 3 - балка перекрытия; 4 - плита перекрытия; 5 - стеновой блок; б - блок днища; 7 - гидроизоляция; 8 - защитная стенка; 9 - двухслойная подготовка из щебня и бетона

Конструкции туннелей и коллекторов должны быть защищены от проникания в них поверхностных и грунтовых вод. Перекрытия туннелей и коллекторов, располагаемых выше уровня грунтовых вод, следует защищать оклеенной гидроизоляцией из двух слоев изола, а стены обмазывать битумной эмульсией. В туннелях и коллекторах необходимо предусматривать продольный уклон не менее 0,002.

В перекрытиях камер должны предусматриваться люки диаметром 0,63 м с двойной крышкой и запорным устройством в количестве не менее двух. В местах размещения оборудования и крупногабаритной арматуры следует дополнительно устраивать монтажные проемы длиной не менее 4 м и шириной не менее наибольшего диаметра прокладываемой трубы плюс 0,1 м, но не менее 0,7 м.

Неподвижные опоры следует, как правило, выполнять щитовой конструкции из монолитного или сборного железобетона. Скользящие опоры трубопроводов, располагаемые в верхних ярусах, проектируются из металлоконструкций, привариваемых к закладным деталям в элементах стен и дна коллектора.

Внутренние габариты проектируемых коллекторов следует устанавливать с учетом следующих требований:

Ширина прохода не менее 800 мм, высота - 2000 мм (в свету);

Расстояние в свету от поверхности изоляции трубопроводов диаметром 500 - 700 мм до стенки и пола коллектора 200 мм, для трубопроводов диаметром 800 - 900 220 мм и до перекрытия коллектора соответственно 120 и 150 мм;

Расстояние между поверхностями изоляции теплопроводов по вертикали 200 мм для трубопроводов диаметром 500 - 900 мм;

Расстояние от поверхности труб водопровода, напорной канализации и воздухопроводов до строительных конструкций коллектора и до кабелей не менее 200 мм;

Вертикальное расстояние между консолями для укладки силовых кабелей 200 мм, для укладки контрольных кабелей и кабелей связи 150 мм, горизонтальное расстояние в свету между силовыми кабелями 35 мм, но не менее диаметра кабеля.

Силовые кабели располагаются над кабелями связи, каждый горизонтальный ряд силовых кабелей отделяется от других рядов и от кабелей связи несгораемой прокладкой из асбестоцементных листов. Над трубопроводами допускается прокладывать только кабели связи.

Пример технологического сечения городского коллектора дан на рис. 11.

Рис. 11. Технологическое сечение коллектора

(В х Н = 3000 х 3200 мм):

1- трубопроводы Dу 600 мм; 2 - кабели связи; 3 - силовые кабели; 4 - водопровод D у 500 мм

Нормальная и безопасная эксплуатация городских коллекторов возможна только при условии их специального оборудования, в комплекс которого входят вентиляция, электроосвещение, водоудаление и прочие устройства. В газифицированных городах общие коллекторы должны оборудоваться сигнализацией загазованности. Коллекторы необходимо оборудовать приточной естественной и механической вентиляцией для обеспечения внутренней температуры в пределах 5 - 30 °С и не менее трехкратного обмена воздуха за 1 ч. Способ вентиляции должен приниматься в соответствии с санитарными правилами в зависимости от назначения коллектора. Вентиляционные шахты, как правило, совмещаются с входами в туннель. Расстояние между приточными и вытяжными шахтами должно определяться расчетом. Вентиляция теплофикационных туннелей должна обеспечивать как в зимнее, так и в летнее время температуру воздуха в туннелях не выше 50 °С, а на время производства ремонтных работ и обходов - не выше 40° С. Снижение температуры воздуха с 50 до 40 °С допускается предусматривать с помощью передвижных вентиляционных установок.

3. Бесканальная прокладка.

Конструкция бесканального трубопровода состоит из четырех слоев: антикоррозионного, теплоизоляционного, гидроизоляционного и защитно-механического (рис. 12), некоторые слои могут отсутствовать. В этом случае функции отдельных слоев совмещаются или передаются другим.

Рис. 12. Принципиальная схема бесканального трубопровода:

1 - защитно-механический слой; 2 - антикоррозионный слой; 3 - тепловая изоляция; 4 - гидроизоляционный слой

Принято делить бесканальные прокладки на засыпные, сборные, литые и монолитные.

Засыпные прокладки. Трубы укладываются на опоры или сплошное бетонное основание и засыпаются сыпучими теплоизоляционными материалами (торф, термоторф, гидрофобный мел, асфальтоизол и др.).

Сборные прокладки. Тепловая изоляция накладывается на трубы из штучных элементов (кирпичей, сегментов, скорлуп).

Литые прокладки. Литая тепловая изоляция выполняется на трассе (или привозится) заливкой раствора из пенобетона, пеносиликата или расплавленного материала на битумной основе в инвентурную опалубку или форму. В литых конструкциях путем нанесения на трубы смазочных материалов создаются условия для перемещения их внутри тепловой изоляции при температурных удлинениях.

Монолитные прокладки являются разновидностью литых конструкций, но изготовляются в заводских условиях. В некоторых из них теплоизоляционный слой прочно сцепляется с поверхностью трубы (автоклавный армированный пенобетон, фенольный поропласт ФЛ и др.), в других (конструкции на битумной основе) трубы перемещаются внутри тепловой изоляции.

4. Надземная прокладка трубопроводов выполняется на отдельно стоящих мачтах или низких опорах, на эстакадах со сплошным пролетным строением, на мачтах с подвеской труб на тягах (вантовая конструкция) и на кронштейнах.

К особой группе конструкций относятся специальные сооружения: мостовые переходы, подводные переходы, тоннельные переходы и переходы в футлярах. Эти сооружения, как правило, проектируются и строятся по отдельным проектам с привлечением специализированных организаций.

В настоящее время находят применение следующие типы надземных прокладок:

На отдельно стоящих мачтах и опорах (рис. 13);

Рис. 13. Прокладка трубопроводов на отдельно стоящих мачтах

На эстакадах со сплошным пролетным строением в виде ферм или балок (рис. 14);

Рис. 14 Эстакада с пролетным строением для прокладки трубопроводов

На тягах, прикрепленных к верхушкам мачт (вантовая конструкция, рис. 15);

Рис. 15 Прокладка труб с подвеской на тягах (вантовая конструкция)

Прокладки первого типа наиболее рациональны для трубопроводов диаметром 500 мм и более. Трубопроводы большего диаметра при этом могут быть использованы в качестве несущих конструкций для укладки или подвески к ним нескольких трубопроводов малого диаметра, требующих более частой установки опор.

Прокладки по эстакаде со сплошным настилом для прохода целесообразно применять только при большом количестве труб (не менее 5 - 6 шт.), а также при необходимости регулярного надзора за ними. По стоимости конструкции проходная эстакада наиболее дорогая и требует наибольшего расхода металла, так как фермы или балочный настил обычно изготовляются из прокатной стали.

Прокладка третьего типа с подвесной (вантовой) конструкцией пролетного строения является более экономичной, так как позволяет значительно увеличить расстояния между мачтами и тем самым уменьшить расход строительных материалов. Наиболее простые конструктивные формы подвесная прокладка получает при трубопроводах равных или близких диаметров.

При совместной укладке трубопроводов большого и малого диаметра применяется несколько видоизмененная вантовая конструкция с прогонами из швеллеров, подвешенных на тягах. Прогоны позволяют устанавливать опоры трубопроводов между мачтами. Однако возможность прокладки трубопроводов на эстакадах и с подвеской на тягах в городских условиях ограничена и применима только в промышленных зонах. Наибольшее применение получила прокладка водяных трубопроводов на отдельно стоящих мачтах и опорах или на кронштейнах. Мачты и опоры, как правило, выполняются из железобетона. Металлические мачты применяются в исключительных случаях при малом объеме работ и реконструкции существующих тепловых сетей.

Выбор способа и конструкций прокладки трубопроводов обуславливается многими факторами, основными из которых являются: диаметр трубопроводов, требования эксплуатационной надежности теплопроводов, экономичность конструкций и способ выполнения строительства. При выборе способов и конструкций прокладки тепловых сетей должны учитываться особые условия строительства в районах: с сейсмичностью 8 баллов и более, распространения вечномерзлых и просадочных от замачивания грунтов, а также при наличии торфяных и илистых грунтов. Дополнительные требования к тепловым сетям в особых условиях строительства изложены в СНиП 2.04.07-86*.

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

Канальные прокладки предназначены для защиты трубопроводов от механического воздействия грунтов и коррозионного влияния почвы. Стены каналов облегчают работу трубопроводов.

В бесканальных прокладках трубопроводы работают в более тяжелых условиях, так как они воспринимают дополнительную нагрузку грунта и при неудовлетворительной защите от влаги подвержены наружной коррозии.

Проходные каналы применяются при прокладке в одном направлении не менее пяти труб большого диаметра. Проходные каналы используют часто для прокладки теплопроводов под многоколейными железными дорогами и автострадами с интенсивным движением транспорта, не допускающим вскрытия каналов и нарушения работы узлов на период ремонта сетей.

Полупроходные каналы применяют в стесненных условиях местности, когда невозможно возведение проходных каналов Их используют в основном для прокладки сетей на коротких участках под крупными инженерными узлами, не допускающими вскрытия каналов для ремонта трубопроводов. Высота полупроходных каналов принимается не менее 1,4 м, свободный проход - не менее 0,6 м; при этих габаритах возможно проведение мелкого ремонта труб.

Непроходные каналы имеют наибольшее распространение среди других видов каналов Каждый вид кана-

канала применяется в зависимости от местных условий изготовления, свойств грунта, места прокладки. В непроходные каналы укладывают трубопроводы тепловых сетей, не требующие постоянного надзора.

Глубина заложения каналов принимается исходя из минимального объема земляных работ и надежного укрытия от раздавливания транспортом. Наименьшее заглубление от поверхности земли до верха перекрытия каналов в любом случае принимается не менее 0,5 м.

Бесканальная прокладка - перспективный и экономичный способ строительства тепловых сетей. Перечень строительно-монтажных операций, а следовательно, и объем работ при бесканальной

прокладке значительно уменьшается, благодаря чему стоимость сетей по сравнению с канальной прокладкой снижается на 20- 25%. По этим соображениям тепловые сети с диаметрами трубо-

Камеры устанавливают по трассе подземных теплопроводов для размещения в них задвижек, сальниковых компенсаторов, неподвижных опор, ответвлений, дренажных и воздушных устройств, измерительных приборов.

НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

Воздушная прокладка имеет ряд положительных эксплуатационных преимуществ:

а) лучшая доступность и обозреваемость сетей, способствующие своевременному устранению неисправностей; б) отсутствие разрушающего влияния грунтовых вод; в) использование более надежных в работе П-образных компенсаторов; г) широкая возможность устройства прямолинейного продольного профиля теплопроводов, при котором уменьшается количество воздушных и спускных вентилей.

Вместе взятые факторы способствуют повышению долговечности и снижению стоимости сетей по сравнению с канальной прокладкой на 30-60%· Использование надземной прокладки снять ограничения параметров теплоносителей, установленных для подземных сетей. Надземная прокладка осуществляется на отдельно стоящих стойках и эстакадах.

Эстакады сооружают для совместной прокладки большого числа трубопроводов различного назначения и диаметров.

31. Тепловая изоляция

Экономическая эффективность систем теплоснабжения при современных масштабах в значительной мере зависит от тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Тепловая изоляция служит для уменьшения тепловых потерь и обеспечения допустимой температуры изолируемой поверхности.

Материалы используемые в качестве теплоизолятора должны обладать высокими теплозащитными свойствами и низким водопоглащением в течение длительного срока эксплуатации.

Высокие требования предъявляются к химической чистоте изоляторов. Изоляционные материалы, содержащие химические соединения агрессивные по отношению к металлу, не допускаются к применению, т.к. при увлажнении эти соединения вымываются, поадая на металлические поверхности, вызывают их коррозию. Например, шлаки и ваты относятся к числу качественных изоляторов, но содержание окислов серы более 3% делает их непригодными во влажных условиях.

Коэффициент теплопроводности большинства сухих изоляционных материалов изменяется в пределах 0,05 – 0,25 Вт/м °C.

Операции по нанесению тепловой изоляции выполняются в определенной технологической последовательности, разделяющейся на этапы: 1) подготовка труб или оборудования; 2) антикоррозийная защита; 3) нанесение основного слоя теплоизоляции; 4) наружная отделка конструкции.

При подготовке наружная поверхность очищается от ржавчины и грязи до металлического блеска. Трубы очищаются электрическими и пневматическими щетками, пескоструйными аппаратами. Затем обезжириваются уайт-спиритом, бензином или другими растворителями.

Для защиты металла от коррозии применяют битумные мастики и пасты.

Основной изоляционный слой выполняют из материалов, отвечающих требованиям изолятора. Толщина слоя принимается в зависимости о теплофизических свойств материала и норм, предъявляемых к поверхности.

Наружная отделка состоит из покровного слоя и защитного покрытия. Покровный слой, толщиной 10-20 мм, служит для предохранения основного слоя от атмосферных осадков, грунтовой влаги и механического повреждения. Защитное покрытие наносят на покровный слой наклеиванием водоотталкивающих рулонов с последующей окраской. Такая защита повышает надежность покровного слоя, улучшает оформление внешнего вида, повышает механическую прочность всей изоляционной конструкции и увеличивает срок ее службы.

32. Пуск тепловых сетей

Пуск систем теплоснабжения в промышленную эксплуатацию производит пусковая бригада по программе, составленной руководителем приемочной комиссии.

За основу пусковой схемы принимается исполнительная схема вновь сооруженной или действующей тепловой сети. Для организованного проведения пусковых операций тепловая сеть разделяется на секционные участки. Для каждого секционного участка на пусковой схеме сетей, указывается емкость, необходимая для расчета времени заполнения участка, отмечается расположение грязевиков, задвижек, П-образных и сальниковых компенсаторов, камер с размещенными в них приборами и дренажной арматурой, неподвижных опор. В плане пуска сетей указывается очередность и правила заполнения секционных участков, а так же продолжительность выдержки давления в различные периоды.

Пуск водяных тепловых сетей начинается с наполнения секционного участка водопроводной водой, нагнетаемой в обратную магистраль под напором подпиточного насоса. В теплое время года сети наполняются холодной водой. При температуре воздуха ниже +1, рекомендуется прогревать воду до +50.

В период заполнения на обратном трубопроводе перекрываются все спускные краны и задвижки на ответвлениях, открытыми остаются лишь воздушники.

После заполнения всей секции производится двух-трехчасовая выдержка для окончательного удаления воздушных скоплений.

Сначала заполняются магистральные трубопроводы, затем распределительные и квартальные сети, и в конце ответвления к зданиям.

Следующий шаг пусковой операции является опрессовка на плотность и прочность, которая производится последовательно на всех секциях. После испытания прочность системы приступают к промывке трубопроводов от грязи, окалины и шлама, занесенных во время монтажных работ. Промывка ведется до полного осветления воды, в конце промывки сети заполняют химически очищенной водой.

Общий расход воды на гидравлические испытания и промывку составляет два-три объема всей теплосети.

После некоторого периода циркуляции воды, необходимого для проверки состояния компенсаторов, опор, арматуры, производится подключение станционных подогревателей для подогрева сетей. Операция подогрева производится медленно, скорость прогрева не больше 30 градус цельсия в час.

Мелкие дефекты (утечки через дренажи, воздушные скопления) устраняются в процессе прогрева. Для исправления крупных неисправностей необходима остановка сети.

После устранения всех неисправностей теплопровод пускается в 72-часовую контрольную эксплуатацию.

Пуск тепловых вводов, пунктов и подстанций сводится к гидравлической опрессовке, выполняемой в теплое время года.

Отделка. Фурнитура. Ремонт. Монтаж. Выбор. Проем

Отделка. Фурнитура. Ремонт. Монтаж. Выбор. Проем